ギターを始める人にとってコードのDは地味に難しいですよね。指が密集しちゃって音が鳴らなかったり、5,6弦のミュートが届かなかったり四苦八苦してるうちに何となく出来るようになっていつの間にかギターを持って最初に弾くコードの定番になっていたり^ ^

秦基博さんの鱗とかはおそらくDのコードを基に作っていったんだろうなとかJohn MayorのStop This TrainもDが際立ってかっこいいですよね。

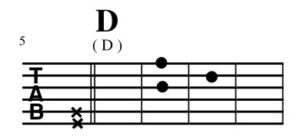

一般的なDの押さえ方

そんなDですが、一般的なローポジションの押さえ方がこちら

ウクレレで言うところのGと同じ指のフォーメーションですね

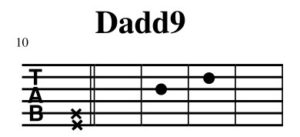

簡単!Dを飾りつけ!

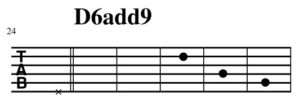

Dの形を維持したまま、中指を取るだけで爽やかコードのDadd9に

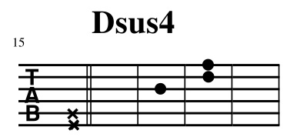

小指を付けるだけで定番のDsus4に

他のコードと一線を画すのは1弦を少し弄るだけで簡単にコードに音を付け足して遊べるところ!

Dの弱点

5弦の扱いがあやふや

但し、ちょっとした弱点も。Dの押さえ方を調べてみると5弦の対処が曖昧になっていませんか?コードブックによって違うことが書いてあったり論点は5,6弦のミュート(消音)について。6弦はほとんどの場合ミュートが指定されていますが、5弦は△と書いてあったり、○だったり×だったり一体どれが正解なの?!

結論から言うと、5弦と6弦はどちらも×です。厳密に言うと5弦を解放にして弾いた場合DonA(別表記だとD/A)になります。

Aという音はコードであるDの構成音に含まれるのでコードとしては別に違和感なく綺麗に響きますが、アルペジオ等でAから始まったりすると結構雰囲気変わります。

ベース音が4弦だと違和感が生じやすい

もう一つの弱点がルートと呼ばれるベースが4弦にある事。さっきまで6弦全て鳴らしていて倍音が気持ちいいなぁと思っているといきなり4弦しか使わないDがやってきてその差に少し違和感を感じやすかったりします。

弾いている人の力量にも大きく左右されるかとは思いますが、物理的に6弦全て鳴らすのと4弦だけ鳴らすのでは音量も倍音も周波数帯域も変わってきてしまうので変化を認識しやすくなってしまうのです。

限られた場合に発動出来るDの本気

Dってなんだかややこしいですね^^;実はここからが本題なんですが、Dの弱点をカバー出来る押さえ方があるんです。それがこちら

Cの形ローポジションを2つそのまま横にずらした形です。テンションが9と13になるのでⅠとⅤの時に使えます。Ⅳもなかなかいい。キーがGの時のⅤに使用するとなんだか不思議な響きでとてもよく馴染みます。以上ローポジションから転回するアレンジコードでした。よかったら実用してみて下さい。